매일 아침 해는 뜨지만, 우리는 유독 1월 1일의 해를 보고 싶어진다. 그래서 산으로, 바다로 발길을 옮긴다. 일상을 잠시 벗어나 새해의 공기를 마시고 싶은 지반공학회 회원들께, 오늘은 내가 사계절을 품고 사는 도시 ‘삼척’을 소개하고자 한다. 서울에서 자가용으로 세 시간 남짓, 결코 가깝진 않지만 그만큼 한 번의 방문이 확실한 기억으로 남는다.

우선 삼척시에 있는 대부분의 해변인근 펜션은 아침 해돋이뷰는 기본이다. 수평선 위로 둥근 불빛이 올라오며 바다는 금빛 길을 조용히 내주고 있는데, 이 전경을 보면 추위는 잊고 새로운 무언가를 가슴에, 마음에, 심장에 새길 것이다.

삼착의 바다는 하나 이지만 보는 방식에 따라 느낌이 달라진다. 해상케이블카에 오르면, 바다는 갑자기 ‘아래’가 된다. 익숙한 풍경이 낯선 각도로 뒤집히는 순간이다. 아이들은 의자에 앉자마자 바깥을 가리키며 소리쳤고, 나는 사진을 찍으면서도 몇 번이나 화면 밖을 다시 확인했다. 아쉽게도 케이블카를 타고 찍는 사진은 눈으로 보이는 것을 다 담지 못한다. 투명한 바닥 아래로 모래사장과 바위가 그대로 펼쳐지는데, 발끝이 괜히 간질간질하다. 아이들은 신발 끝을 바닥에 톡톡 두드리며 “진짜 밑에 바다야?”라고 묻는다. 설명은 짧을수록 좋다. “응, 진짜.” 그 한마디면 충분했다. 두려움과 호기심이 섞인 표정으로 한 발 더 내딛는 모습을 보는 것만으로도, 여행은 이미 절반쯤 성공이다.

가족들과 삼척에 왔으면, 아이들의 ‘먹방’을 한번 찍게 해줘야한다. 수조 속 대게는 다리를 길게 뻗고 있었다. 무게를 재는 저울 위 있는 저 대게는 우리 아이들의 행복을 증폭시켜줄 촉매이다. 사실 이런 한 끼가 여행을 “기억”으로 바꿔준다. 지금도 우리 막내는 대게를 먹으러 삼척에 가야 한다고 외친다.

삼척의 여름은 시원한 바다가 함께 하지만 이곳은 단순히 바다만 있지 않고, 멋진 전경이 덤으로 있다. 사진처럼 바다 끝에는 바위가 서 있다. 촛대처럼 뾰족하게, 혹은 사람 키보다 훨씬 크게. 파도는 그 주변을 매일같이 다듬고, 바위는 말없이 버틴다. 해변에 앉아 잠시 멍하니 바라보는데, 괜히 스마트폰을 내려놓게 된다. 바다는 “보는 것”만으로도 충분하다는 듯, 계속 같은 리듬으로 숨을 쉬었다.

증산해변 옆에는 독도 이사부 공원이 있다. 바다를 ‘이야기’로 바꾸는 공간이다. 여행은 결국 “내가 본 것”에 “내가 느낀 것”이 붙는 작업인데, 공원은 그 접착제를 조용히 제공한다. 아이들은 조형물과 전시 앞에서 질문이 많아지고, 어른들은 대답을 하다가 스스로도 새롭게 알게 된다. 설명하다가 배우는 것이 여행의 묘미다.

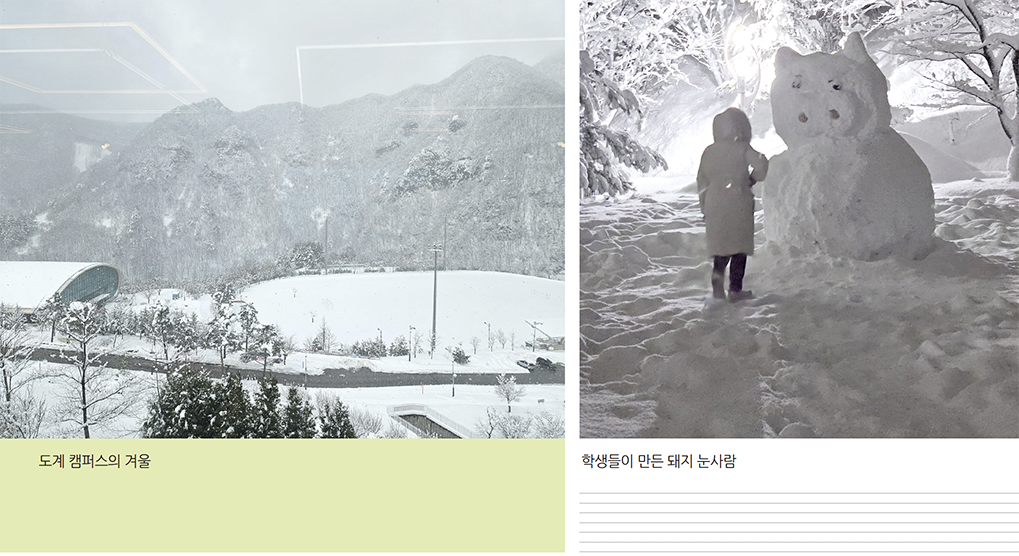

바다의 계절이 여름이라면, 도계는 겨울에 더 잘 어울린다. 눈이 내린 날, 풍경은 소리부터 달라진다. 발걸음이 눈에 잠기며 ‘푹’ 하고 들어가는 소리, 멀리 건물과 산이 흐릿해지는 시야, 창밖으로 보이는 흰 운동장과 산 능선. 눈은 공간을 넓혀주기보다 조용히 만들어준다. 사진은 강원대 도계캠퍼스 도서관 카페에서 바라보는 산의 모습이다.

눈을 보고 원 없이 만지고 싶다면 이곳으로 오면 된다. 이곳의 학생들은 눈이 내리면 예술가가 된다. 밤에는 누군가 만든 눈사람이 서 있었다. 조금 우스꽝스럽고, 그래서 더 사랑스럽다. 아이들은 눈사람 앞에서 한참을웃고, 어른들은 그 옆에서 사진을 찍는다. 사라질 걸 알면서도 굳이 만드는 것들이 있다. 눈사람이 딱 그런 존재다.

마지막은 도계유리나라다. 유리공예는 가마와 연마실에서 700℃가 넘는 열로 완성되는데, 그래서 겨울에 오면 오히려 따뜻한 체험관처럼 느껴진다. 유리 속 바다를 바라보고 있으면, 현실과 작품의 경계가 잠시 흐려진다.

나에게 삼척은 일하는 곳이지만, 아이들에게는 마음껏 웃을 수 있는 놀이터다. 도시의 일상에서 잠시 벗어나 아이들의 웃음을 다시 보고 싶다면, 삼척은 그 기대를 충분히 채워줄 곳이라고 믿는다.