봄학술발표회 기념상 수상 후기 1

국제지반환경공학세미나(Geo-environmental Engineering)소개 및 지반환경공학의 연구 전망

지난 3월 27일 광주에서 열린 한국지반공학회 봄 학술발표회에서 영광스러운 ‘김수일기념상(학술)’을 수상하였습니다. 2001년부터 매년 개최해온 ‘국제지반환경공학 세미나 Geo-Environmental Engineering (GEE)’에 대한 공로로 상을 받게 되어 더욱 기쁜 마음입니다. GEE에 대하여 조금 말씀드리자면, GEE는 2001년도부터 일본 교토대의 Masashi Kamon교수님 연구실과 서울대가 매년 번갈아 가며, 교토대-서울대를 방문하며 개최하였고, 지반환경공학분야의 대학원생과 젊은 엔지니어가 연구교류하고, 한일간의 인적네트워크도 도모하는 뜻으로 시작하였습니다. 개인적으로는 당시 30대 후반 밖에 안된 초보 교수를 가몽선생님과 같은 지반환경분야의 대가가 같이 연구교류 하자고, 손을 내밀어 주신 것에 무한히 감사할 따름입니다. 가몽 교수님께서는 오래전에 은퇴하셨음에도 지금도 매년 참석하여 자리를 빛내 주시고 계십니다. 한마디로 지반환경분야의 살아있는 레전드가 참석하셔서 아직도 제일 앞자리에서 질문과 코멘트를 주심에 존경스러울 뿐입니다.

당시 2000년대 초반의 연구발표 내용을 돌아보면, 폐기물의 처분시설설계, 폐기물 재활용, 토목섬유, 오염물질지중거동, 오염지반조사, 다양한 정화법, 토질역학, 지반공학 등 지반환경분야의 초창기 연구분야의 전형적인 주제들이었습니다. 대략 30-40편의 논문이 발표되었고, 참가자수 50-60인의 소규모 세미나이지만, 단일 주제인 ‘지반환경’으로 심도있는 발표와 토론이 이어졌습니다. 지금도 그렇지만, 보통 세미나는 1일차에는 학술발표, 그리고 2일차에는 Field Trip으로 진행되고 있습니다. 등록비는 10회 정도까지는 거의 무료이다가, 지금은 실비 정도 수준을 유지하여 학생들이 자유롭게 참가하도록 장려하고 있습니다.

이후 2005년부터는 한국에서는 한국건설기술연구원(정하익, 정문경박사님)이 활발하게 참여하게 되었고, 2006년부터는 프랑스의 University Joseph Fourier-Grenoble 과 Caen University에서 참가를 시작하여 3개국 교류 행사로 확대되었습니다. 이렇듯 초창기의 GEE는 논문의 quality나 숫자에서도 괄목할 만한 성장이 있었고, 특히 당시의 한일간의 인적교류는 지금까지도 다음 세대의 연구자에게까지 이어가고 있습니다. 2011년부터는 캐나다의 University of British Columbia(UBC)와 추후 Concordia University가 합류하여, 명실상부 지금의 4개국 국제지반환경세미나로 성장할 수 있었습니다. 올해 2025년에는 캐나다 몬트리얼의 Concordia University에서 5월 22-23일에 열립니다(문의 : 박준범 junbpark@snu.ac.kr).

특히 지난 2022년부터는 KGS President Awards를 만들어 최고의 발표자들에게 상금을 수여하고 있습니다. 이에 한국지반공학회의 후원과 격려에 깊은 감사의 말씀을 드립니다. 각국의 학생들과 젊은 엔지니어는 본 상을 수상하는 것을 큰 영광으로 알고, 선의의 경쟁도 활발합니다. 작년 홋카이도 대학에서의 GEE2024에서는 서울대의 조기안 학생이 준우승을 차지하였습니다(탄소포집 건설재료 관련).

최근의 연구주제를 돌아보면, 지난 20년간의 지반환경분야의 변화가 어떠했는지 알 수 있습니다. 최근의 주제와 테마를 보면, 지반환경분야에서의 ‘지속가능성(Sustainability)’에 많은 초점이 맞추어져 있습니다. Sustainable Remediation(지속가능정화), Climate Change and Resilience(기후변화와 지반의 회복탄력성), Carbon Sequestration(지중 탄소포집), Geothermal Energy(지열에너지), Nanotechnology(나노기술의 적용), Sustainable Disposal Sites(지속가능 매립), Drone & Robotics Technology(드론 및 로봇기술 지반조사), AI Technology(AI기술 지반적용), 그리고 Bio-Technology(생물학적지반기술) 등 지반환경분야의 연구테마는 지속가능성, 기후변화, 4차산업기술등과 맥을 같이하고 있습니다.

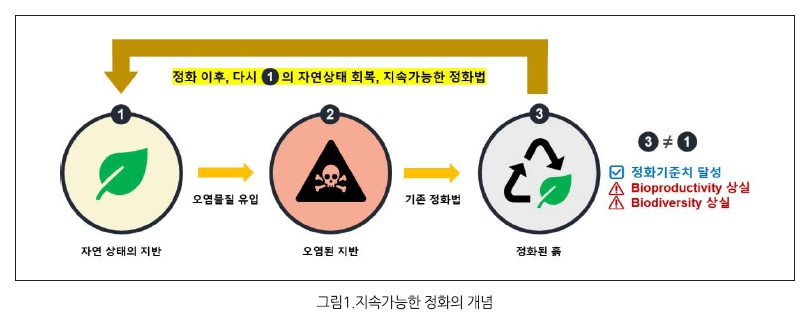

한 예로 정화분야를 보자면, 지속가능성 고려 전후의 기술의 관점은, 과거에는 오염된 흙을 정화기준치 이하로 정화하면 ‘만족’이었습니다만, 흙은 정화과정 중에 흙의 자연상태의 특성을 잃어버리게 됩니다. 생산성(bioproductivity), 생물다양성(biodiversity)등을 잃어버리게 됩니다. 흙은 단지 광물입자로서만 존재할 뿐입니다. 즉, 흙의 지속가능성을 상실한 것이죠. 현재의 관점은 많이 달라졌습니다. 오염된 흙에서 오염물질을 정화한다는 것을 넘어, 흙을 흙답게 다시 살리는 것입니다. 정화단계에서도 흙의 회복력을 살리기 위하여 환경친화적인 방법을 이용하고, 유기물질 등의 혼합으로 흙의 생태성을 살리는 등의 노력을 시도합니다. 비록 시간이 더 걸리더라도, 자연상태의 흙의 성질을 되살리려고 노력하게 됩니다(그림 1). 다시 한번 지반공학회의 김수일기념상 수상에 깊이 감사드립니다. 지반공학회의 무궁한 발전을 기원합니다.

봄학술발표회 기념상 수상 후기 2

깊은 감사와 새로운 시작을 다짐하며

얼마 전 광주 김대중컨벤션센터에서 있었던 2025년 정기총회 및 봄 학술발표회에서 우리학회의 영예로운 상의 하나인 김수일기념상(기술부문)을 수상하게 되어 무한한 영광과 함께 막중한 책임감을 느낀다. 올해로 다섯 번째를 맞이하는 김수일기념상은 2021년부터 우리학회에서 매년 학술부문과 기술부문으로 각각 한 분씩 선정하여 정기총회에서 수여하고 있다. 故 김수일 교수님은 연세대학교 토목공학과에서 후학 양성에 헌신하면서 지반공학, 특히 내진설계 분야에서 선구자적인 연구를 통해 우리나라 지반공학의 발전에 뚜렷한 발자취를 남기셨다.

작년 우리학회 40주년 기념사업으로 “한국지반공학회 40주년 발자취”를 준비하면서 알게 되었는데 김수일 교수님은 제자들에게 “줄탁동시()”를 늘 강조하셨다고 한다. “줄탁동시()”는 병아리가 알을 깨고 나오는 과정에서 비롯된 비유로 알 속의 병아리가 스스로 껍질을 깨기 위해 안에서 쪼는 것을 “줄()”이라고 하고, 이때 어미 닭이 그 움직임을 감지하고 밖에서 알껍질을 함께 쪼아 병아리가 쉽게 나올 수 있도록 돕는 것을 “탁(啄)”이라고 한다. 즉, 병아리의 자발적인 노력(줄)과 어미 닭의 적절한 도움(탁)이 동시에 이루어져야 비로소 새로운 생명이 탄생할 수 있다는 것을 의미한다. 불교에서는 이 “줄탁동시()”를 스승과 제자의 관계에 비유하여 설명하는데, 제자가 스스로 깨달음을 얻기 위해 끊임없이 노력하고 준비하는 자세(줄)가 중요하며, 스승은 제자의 노력을 알아차리고 깨달음의 순간에 적절한 가르침과 도움(탁)을 주어야 한다는 의미를 담고 있다. 즉, 제자의 내적인 성장(줄)과 스승의 외적인 도움(탁)이 동시에 작용해야 비로소 깨달음이라는 결실을 맺을 수 있다는 가르침이다.

김수일기념상은 어찌 보면 지반공학 분야에서 줄탁동시와 같은 의미를 담고 있는 듯하다. 김수일기념상 수상자로 선정되어 수상소감을 준비하면서 내 자신을 되돌아보니 지난 30여 년간 지반공학 분야에서 학술활동과 기술활동을 병행하면서 묵묵히 걸어온 지난 시간들의 노력이 나 스스로 알을 깨고자하는 줄과 같은 몸부림이었다면 옆에서 지켜보고 격려해주며 인정해 준 학회의 모습은 마치 어미 닭의 탁과 같은 따스한 마음이라 생각한다.

상을 받는다는 것은 자랑스럽고 보람된 일이지만 한편으론 내 자신을 되돌아 볼 때, 주위에 훌륭한 선후배 동료들이 많은데 내가 김수일기념상을 받을 만한 자격이 있는지 나 스스로를 되돌아보는 시간이 되었고 이를 계기로 다시 한 번 운동화 끈을 질끈 동여매고 뛰어보겠다는 마음을 다진다. 김수일기념상의 의미를 되새기며, 앞으로도 끊임없는 노력으로 지반공학 분야의 기술발전에 기여하고, 사회에 봉사하는 마음으로 더욱 겸손하게 연구에 매진할 것을 다짐해 본다.

봄학술발표회 기념상 수상 후기 3

묵묵한 일신우일신의 시간들을 회상하며: 임병조 기념상 수상 소회

한국지반공학회 회원 여러분, 안녕하십니까?

남도의 꽃망울들이 수줍게 피어오르던 지난 3월 27일, 광주 김대중컨벤션센터에서 개최된 한국지반공학회 2025년 정기총회에서 제2회 임병조 기념상을 수상한 아주대학교 장일한입니다. 어느덧 한 달이 지났지만, 그날의 설렘과 경외로움은 여전히 제 가슴 속에 깊이 남아 있습니다. 이처럼 영예로운 상을 허락해주신 학회와 모든 회원 여러분께 진심으로 감사의 인사를 드립니다.

수상 직후, ‘지속가능한 지반공학을 위한 바이오폴리머 기반 흙 처리 기술(BPST): 기술개발 핵심요소 및 현장 적용 전략’이라는 주제로 초청 강연을 준비하며, 제 머릿속과 가슴속을 스쳐 지나간 많은 생각과 기억들을 회원 여러분과 나누고 싶었습니다.

저는 학창 시절부터 친환경적이고 지속가능한 지반공학, 그리고 기후변화와 자연재해 대응 등에 깊은 관심을 가져왔습니다. 돌이켜보면, 학부 시절부터 10년 넘게 매달『National Geographic』을 탐독했던 것도 그런 관심의 연장선이었던 것 같습니다. 석사과정에서는 ‘탄성파를 이용한 연약지반 상태 평가’라는 주제로 연구를 수행하였고, 박사과정에서는 연약지반의 물리·화학적 보강 관련 연구에 참여할 수 있는 기회를 얻었습니다. ‘광양항 매립지반의 연직배수재 시공에 따른 지반 모니터링 및 거동평가’, ‘새만금 매립지의 현장 탄성파 탐사’, ‘울산북항 방파제 하부지반의 심층혼합(DCM)’ 등 다양한 연구를 수행하며 박사학위 논문을 준비하던 중, 문득 스스로에게 질문을 던지게 되었습니다.

“공학박사란, 세상과 인류를 위해 새롭거나 진일보한 기술이나 이론을 제시해야 하는데, 나는 과연 그에 부합하는 연구를 해왔는가?”

이런 고민이 꼬리에 꼬리를 물던 2008년,『National Geographic』에서 흥미로운 기사를 접하게 되었습니다. 중국의 만리장성을 쌓을 때, 흙벽돌 사이에 찹쌀풀을 점토와 혼합해 접착재로 사용했다는 내용이었습니다. 이 글을 계기로 저는 생체 고분자, 즉 바이오폴리머(biopolymer)에 큰 흥미를 갖게 되었고, 마침 미국에서 안식년을 보내고 계시던 지도교수님께서 생화학(Biochemistry) 전공의 박사님을 소개해 주신 덕분에 관련 지식을 더 깊이 탐구할 수 있었습니다.

이렇게 시작된 바이오폴리머 기반 흙 처리 연구는 선행 연구가 거의 없는 상태에서 ‘제로 베이스’로 출발해야 했습니다. 기본 물성 평가부터 응력-변위 특성, 압축성과 팽창성, 강도(전단, 삼축)평가, 전자주사현미경 촬영에 이르기까지, 토질역학에서 다루는 거의 모든 실험을 수행하며 1년 넘는 시간을 ‘광인(狂人)’처럼 연구에 몰두했던 기억이 납니다. 그렇게 탄생한 연구 결과들은 국제 저널에 논문으로 제출되었고, 박사학위 논문 심사도 무사히 마칠 수 있었습니다.

제가 첫 국제 저널 논문을 제출했던 2010년경, 바이오쏘일(Biosoil) 또는 생물학적 지반 공학(Biogeotechnical Engineering) 분야의 연구는 주로 미국과 유럽의 연구자들을 중심으로 미생물 또는 효소 기반 탄산염 침전(MICP, EICP) 기술이 주류를 이루고 있었습니다. 이러한 흐름 속에서 저의 연구는 전통적인 지반공학 저널들로부터 “검증할 수 없는 연구”, “저널의 범위(Scope)에 부합하지 않는다”는 평가를 받으며 적지 않은 상처를 안겨주기도 했습니다.

그러나 ‘인생사 새옹지마’라는 말처럼, 혹평을 받았던 논문들이 뜻밖에도 건설 및 토목 재료 분야의 저널들에서는 호평을 받으며, 마침내 2011년 첫 논문이『Construction and Building Materials』에 게재되었습니다. 이를 계기로 당분간은 건설 재료 및 토양과학(soil science) 분야 저널들 위주로 논문을 발표하게 되었고, 2010년대 후반부터는 지반공학 저널에도 점차 활발히 연구 결과를 게재하고 있습니다.

그 결과, 지금까지 총 72편의 SCIE 논문을 발표하게 되었으며, h-index 33, 총 피인용 수 6,220회 이상이라는 연구 성과를 통해, 제가 늘 마음에 품어온 “세상과 인류를 이롭게 하는 연구”라는 가치관을 어느 정도 실천해왔다고 조심스레 자평해봅니다.

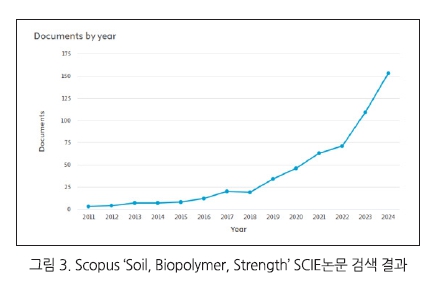

기념상 초청 강연에서도 잠시 언급드린 바 있지만, Scopus 데이터베이스에서 ‘biopolymer’, ‘soil’, ‘strength’를 키워드로 검색해본 결과, 해당 키워드로 출간된 SCIE 논문 수는 2011년 단 3편에서 출발해 매년 꾸준히 증가해, 2024년에는 무려 154편에 달하는 것으로 확인되었습니다. 흥미롭게도, 2011년의 3편은 모두 제 논문이었고, 2024년에는 제가 저자로 참여한 4편을 제외한 150편 이상이 다른 연구자들에 의해 발표된 논문이었습니다. 비록 시작은 미약했지만, 지금은 전 세계의 많은 연구자들에게 긍정적인 영향력을 전할 수 있게 되어 개인적으로 참으로 뿌듯하게 생각합니다.

정든 한국건설기술연구원을 떠날 수밖에 없었던 시기, 저는 호주는 물론 미국의 여러 대학에도 지원서를 제출했습니다. 특히, 미국 내에서 CBBG(Center for Bio-mediated and Bio-inspired Geotechnics) 연구를 주도하는 대학으로부터 인터뷰 기회까지 받았지만, 탄산칼슘 침전 연구가 아닌 생체다당류 기반 연구를 지속하고자 하는 제 소신을 끝내 관철시키기는 어려웠습니다.

그러나 10년이 지난 지금, 미육군공병단(US Army Corps of Engineers)에서도 바이오폴리머를 활용한 기술 개발에 본격적으로 착수한 것을 보면, 연구 환경의 변화와 함께 ’상전벽해(桑田碧海)’라는 말의 의미를 실감하게 됩니다.

호주 뉴사우스웨일스대학교(UNSW)에서 재직하던 시절, 연구 영역을 토양 침식 및 제방·흙댐 분야로 확장할 수 있었던 것은 제 연구 인생의 중요한 전환점이었습니다. 마침 같은 대학에 재직 중이던 Robin Fell 교수님께서 Hole Erosion 관련 연구에 깊은 조예를 갖고 계셨고, 실험실에는 수로 모형 시험 시설이 잘 갖추어져 있어 ‘흙’과 떼려야 뗄 수 없는 ‘물’과의 관계에 집중한 연구를 펼칠 수 있었습니다. 그 연구의 연장선상에서, 현재도 환경부의 지원을 받아 “노후 제방 보강을 위한 자연기반 해법(Nature-Based Solutions)” 개발에 힘쓸 수 있다는 것은 큰 보람이 아닐 수 없습니다.

이렇게 지난 15년이 넘는 시간 동안, 제 연구의 큰 흐름인 Biogeotechnology라는 본류를 지켜가면서도, 침식, 기초, 터널, 지진·액상화, 토목섬유, 준설매립 등 다양한 분야로 연구를 확장해올 수 있었던 것은 제 노력만으로는 결코 이룰 수 없는 일이었습니다. 물심양면으로 도와주시고 응원해주신 많은 분들의 덕분이라는 사실을, 이 글을 쓰며 다시 한 번 깊이 되새기게 됩니다.

광주에서의 기념 강연에서도 말씀드렸지만, 이 자리를 빌려 다시 한 번 함께 해주신 모든 분들께 진심으로 감사의 인사를 전하며, 이 글을 마무리하고자 합니다.

회원 여러분, 진심으로 감사합니다.

2025 2nd KGS-HKGES Joint Workshop 참가 후기

1. 머리말

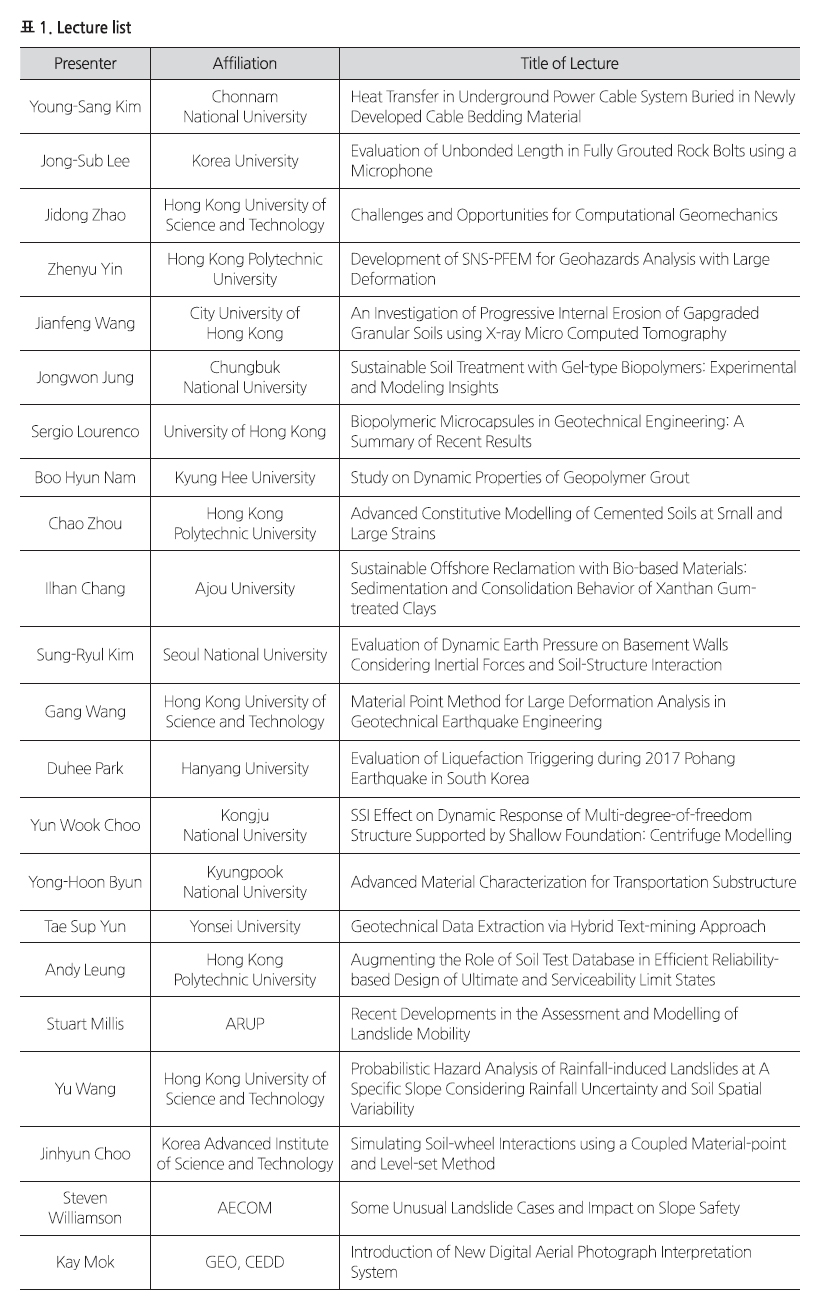

2025년 2월 17일, 제2회 한국지반공학회(KGS)와 홍콩지반공학회(HKGES)의 공동 워크숍(Joint Workshop)이 세계적인 과학기술 중심 대학인 홍콩과학기술대학교(The Hong Kong University of Science & Technology, HKUST)에서 성황리에 개최되었다. 이번 워크숍은 온·오프라인 하이브리드 방식으로 진행되었으며, 2023년 한국에서 열린 제1회 Joint Workshop에 비해 참여 규모가 대폭 확대되었다. 한국 측 11명, 홍콩 측 8명, 그리고 해외 기업 연사 3명을 포함해 총 22개의 강연이 마련되었으며, 다수의 해외 연구자가 온라인으로 참여해 국제 학술 교류의 장이 더욱 넓어졌다.

2. Joint Workshop

워크숍의 개회식은 세계지반공학회(ISSMGE)의 전(前) 회장인 Charles Ng 교수, 현(現) ISSMGE 부회장인 Albert Shou 교수, 현(現) 한국지반공학회와 홍콩지반공학회 회장인 김영욱 교수와 Anthony Leung 교수의 축사로 시작되었다. 워크숍은 총 4개의 세션으로 구성되었으며, 현재 지반공학 분야에서 주목받고 있는 다양한 연구 주제에 대한 최신 동향이 발표되었다.

각 강연은 15분씩 진행되었으며, 세션이 끝날 때마다 연사와 청중 간의 활발한 질의응답 시간이 이어졌다. 또한, 세션 종료 후 마련된 Coffee Break는 연구자들 간 네트워킹을 위한 중요한 시간이 되었으며, 학문적 교류뿐만 아니라 향후 협력 가능성을 논의하는 자리로 활용되었다.

오전 첫번째 세션은 4개의 강연으로 이루어졌으며, 전남대학교의 김영상 교수, 고려대학교의 이종섭 교수, 홍콩과기대학의 Jidong Zhao 교수, 홍콩이공대학(Hong Kong Polytechnic University)의 Zhenyu Yin 교수가 강연을 맡았다. 두번째 세션에서는 홍콩성시대학(City University of Hong Kong)의 Jianfeng Wang 교수, 충북대학교의 정종원 교수, 홍콩대학(University of Hong Kong)의 Sergio Lourenco 교수, 경희대학교의 남부현 교수, 홍콩이공대학의 Chao Zhou 교수, 아주대학교의 장일한 교수가 강연을 진행하며 지반공학의 최신 연구성과를 공유하였다. 오후 들어 시작한 세번째 세션은 5개의 강연으로 이루어졌으며, 서울대학교의 김성렬 교수, 홍콩과기대학의 Gang Wang 교수, 한양대학교의 박두희 교수, 공주대학교의 추연욱 교수, 경북대학교의 변용훈 교수가 강연을 진행하였다. 마지막 세션에는 연세대학교의 윤태섭 교수, 홍콩이공대학의 Andy Leung 교수, ARUP 기업의 Associate Director인 Stuart Millis, 홍콩과기대학의 Yu Wang 교수, KAIST의 주진현 교수, AECOM 기업의 Technical Director인 Steven Williamson, GEO, CEDD 기업의 Kay Mok가 연사로 나서며 최신 연구 및 산업 동향을 발표했다.

3. HKUST Geotechnical Centrifuge Facility(GCF) 방문

워크숍 일정 중 하나로, 참가자들은 HKUST의 첨단 연구 시설인 Geotechnical Centrifuge Facility(GCF)를 방문하는 기회를 가졌다. 이 시설은 최대 400g-ton 규모의 원심력을 모사할 수 있는 대형 센트리퓨지를 보유하고 있으며, 테스트베드의 규격은 단면 1.5m x 1.5m, 높이 1.0m에 달한다. 또한, 동적 실험을 위한 이축 서보-유압식 쉐이커(biaxial servo-hydraulic shaker) 등 첨단 장비가 구비되어 있어 지반공학과 관련된 다양한 실험 연구가 활발히 진행되고 있었다. 방문자들은 연구진의 설명을 들으며, 지반-에너지 및 지반-환경 문제 해결을 위한 연구 과정과 실험 장비의 역할에 대해 깊이 있는 이해를 나눌 수 있었다.

4. 기타 교류 행사

이번 워크숍은 강연과 학술 발표뿐만 아니라 연구자들 간 교류를 더욱 촉진할 수 있는 다양한 행사로 구성되었다. 세션 사이 진행된 Coffee Break에서는 스탠딩 바 형식으로 다과가 제공되었으며, 연구자들이 자연스럽게 대화를 나누고 질문을 주고받을 수 있는 환경이 조성되었다. 점심식사와 갈라 디너도 학문적 교류의 연장선에서 의미 있는 시간으로 자리 잡았다. 특히, 갈라 디너는 홍콩의 해안가 레스토랑에서 진행되었으며, 참가자들은 홍콩의 대표적인 요리를 맛보며 자유로운 분위기 속에서 다양한 연구 주제에 대해 논의했다. 이는 학문적 협력뿐만 아니라 개인적 친분을 쌓는 데에도 중요한 역할을 하였다.

5. 맺음말

이번 제2회 KGS-HKGES Joint Workshop은 1회 행사 대비 참여 규모가 크게 확대되었으며, 강연 수 증가와 더불어 연구 주제도 더욱 다양해졌다. 이는 향후 Joint Workshop이 지속적으로 성장하고 발전할 가능성을 보여주는 중요한 지표로 작용할 수 있다. 앞으로 KGS와 HKGES의 협력이 더욱 깊어지고, 지반공학 분야에서 의미 있는 연구 성과가 지속적으로 창출되기를 바란다. 또한 향후에도 이러한 국제 학술 교류를 통해 한국지반공학회의 위상을 더욱 강화하고, 세계적인 연구자들과 협력할 수 있는 기회가 지속적으로 확대되길 기대한다.