장 옥 성

Ph.D., P.E.

(주)케이씨아이 부회장

(oschang@kcieng.co.kr)

요 약

본 사례 연구에서 대상으로 한 절토사면은 고산지대에 위치한 원시림에 계획되었다. 설계 단계에서 이 지역에 대한 측량 및 도면작성은 완료되었지만, 미확인 불발탄(Unexploded Ordnance, UXO)을 설계 시에는 제거할 수 없는 현실적인 제약으로 절토구간에 대한 시추 등의 지반조사를 수행할 수 없었다. 따라서 인근의 기존 굴착사면을 참조하여 절토사면 경사를 계획하였으며, 절토사면 시공 중 사면의 특정 부분에 점토암(Claystone) 또는 이암(Mudstone)층이 발달된 것을 확인하였다. 이에 따라 시공 단계에서 퇴적암의 발달 상태를 파악하고 점토암 또는 이암의 세부 특성을 파악하여, 절토사면의 안정성을 분석하기 위해 높은 절토 구간에 대해 총 5개소의 지반 시추를 수행하였다. 시험 결과 현장의 퇴적암은 대부분 이암으로 판단되었으며, 기존 굴착 사면에 대한 현장 조사를 포함하여 지반 공학적 조사, 현장 및 실내 시험 결과를 통해 절토사면의 경사를 조정하였다.

키워드 : 충적토, 점토암, 이암, 사암, 슬레이킹 현상, 슬레이크 내구성 시험, 안식각

1. 일반 사항

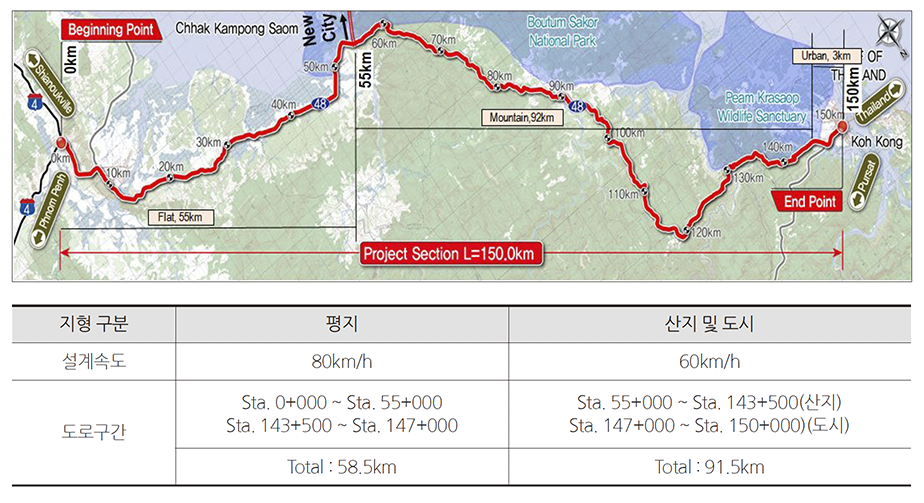

1) 본 ○○ 프로젝트 도로는 지형 조건을 고려하여 평지 구간과 산지 및 도시 지형 구간의 두 가지로 구분되었다. 평지 구간은 기존 도로의 선형이 양호한 상태이므로 설계속도 80km/h로 결정하였으며, 반면에 산지 구간의 설계속도는 60km/h로 결정하였다.

2) 지형, 설계 속도 및 도로 구간

2. 사면 안정해석 배경

1) 도로의 수평 및 종단 선형개선이 요구되어 도로선형은 고산지대인 원시림을 통과하도록 계획되었다.

2) 산악 지역에 도로를 계획할 경우 높은 절토 구간이 불가피하게 발생하게 되며, 따라서 본 도로의 일부 구간에서도 높은 절토사면을 계획하게 되었다.

3) 절토사면 시공 중 일부 구간에서 점토암(Claystone) 또는 이암(Mudstone)층이 발달한 것을 확인하였다.

4) 점토암 또는 이암은 지층 내 원위치 상태로 존재할 경우 매우 안정된 상태를 유지하지만, 대기 중에 노출되거나 특히 빗물에 노출되면 매우 쉽게 풍화 및 분해되는 특성을 보인다.

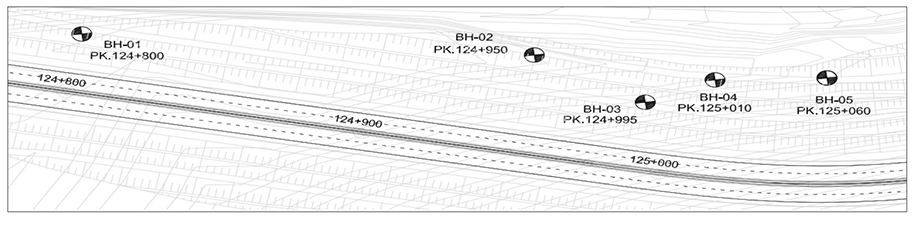

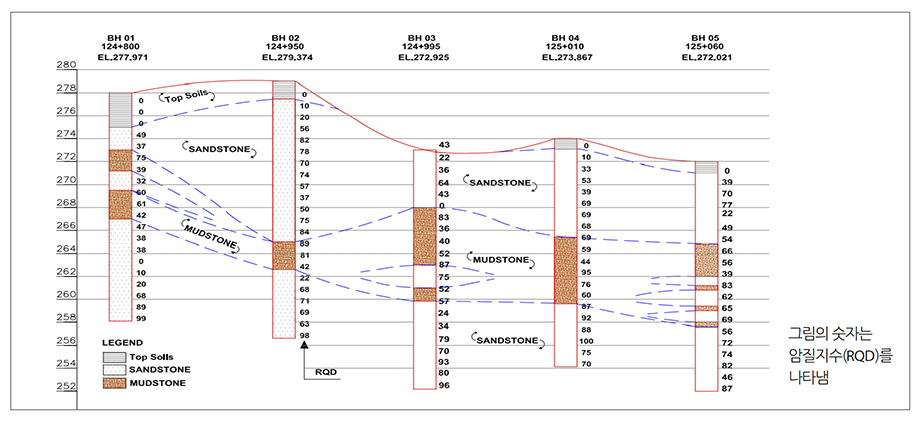

5) 따라서, 시공단계에서 절토사면의 안정성을 분석하고, 퇴적암의 발달 상태와 점토암 및 이암의 상세 특성을 파악하기 위해 Sta.124+800에서 Sta.125+060까지의 높은 절토 구간에 대하여 총 5개소의 시추 지반조사를 수행하였다.

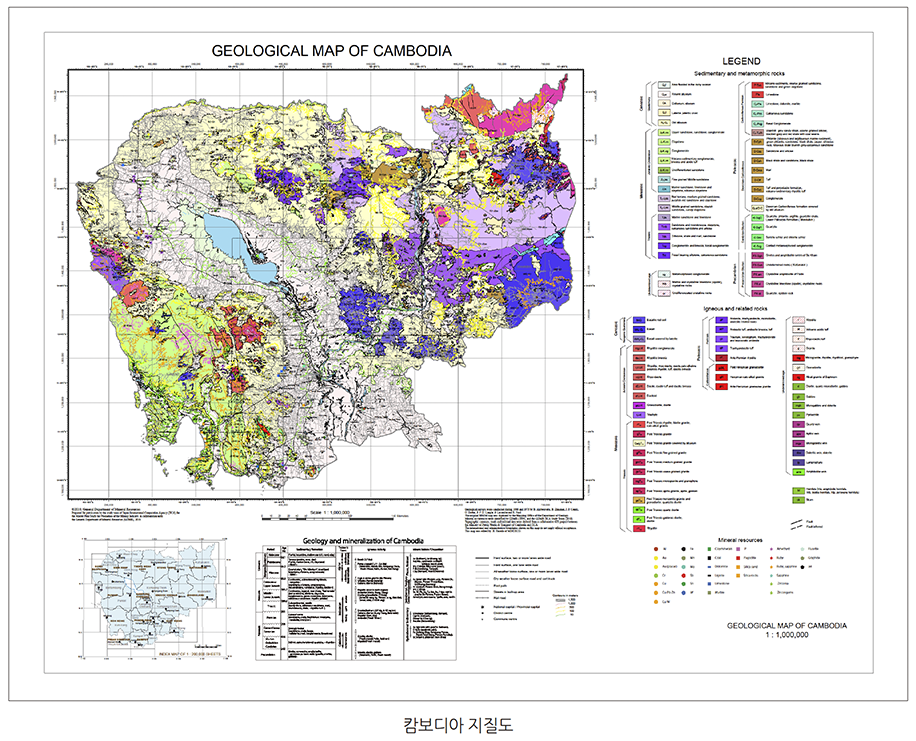

3. 캄보디아의 지질

1) 프로젝트 대상 지역과 그 주변의 지질 환경은 아래 그림과 같다. 캄보디아는 지질학적으로 세 가지 주요 지층으로 구성되어 있으며, 이는 트라이아스기, 쥐라기-백악기, 제4기 지층이다. 트라이아스기 지층은 주로 동부지역에 넓게 분포하고 있으며, 쥐라기-백악기 지층은 서부의 주요 고지대를 형성하고, 그 사이의 중앙 저지대는 제4기 분지로 구성되어 있다.

2) 본 프로젝트 지역은 최근의 호수성 퇴적층(lacustrine sediments) 지대에 위치해 있다. 강가 주변에는 홀로세(Holocene) 시대 충적층 위에 유기물 퇴적층이 덮인 지질대를 형성하고 있다. 톤레삽(Tonle Sap) 호수의 평탄한 지역에는 회색 실트, 모래, 점토, 유기질 토양이 분포하는 것으로 알려져있다. 지질도에서 이 지역은 인근 고지대와 메콩강 상류에서 유입된 퇴적물들이 늪지와 범람원을 채우며, 베트남 지역의 삼각주와 연결되어 최근 형성된 충적 퇴적물로 표현되어 있다. 따라서 본 프로젝트 지역은 고지대 및 메콩강에서 유입된 퇴적물이 오랜 시간에 걸쳐 층층이 쌓여 형성된 지역임을 알 수 있다.

4. 프로젝트 현장 지질(캄보디아 Koh Kong Province)

1) 지질 발달 현황

본 현장은 주로 퇴적작용에 의한 충적토, 사암, 점토암, 이암 층으로 구성되어 있으며, 이들이 교대로 불규칙하게 발달하여 층을 이룬 형태를 보인다. 캄보디아 남서부에 발달한 일부 퇴적암은 캄보디아 지질도 상에 점토암(Claystone)으로 표기되어 있다. 하지만 시험 및 육안 검사 결과, 본 현장의 퇴적암은 점토암보다는 이암(Mudstone)으로 판단되므로, 이하 본문에서는 이암으로 지칭한다.

2) 위키백과(Wikipedia)에서 인용한 지질 용어 정의

· 충적토(Alluvium) : 라틴어 alluvius(밀려오다)에서 유래한 단어로, 하천 바닥, 범람원, 충적선상지, 해변 등에서 흐르는 물에 의해 퇴적된 점토, 실트, 모래, 자갈 등 느슨한 물질을 의미한다. 일반적으로 지질학적으로 젊은 지층이며 암석화되지 않은 미고결 상태이다. 바다, 강어귀, 호수, 연못 등 수중에서 퇴적된 퇴적물은 충적토로 분류되지 않는다.

· 점토암(Claystone) : 암편 간의 절리가 없고, 점토(50% 이상 포함)로 구성되며 암석화된(massive) 진흙암이다. 점토는 입경이 1/256 mm 미만의 판상 규산염(phyllosilicate)이다.

· 이암(Mudstone) : 입자가 0.063mm(0.0025인치) 이하의 규산염 입자로 구성된 세립 퇴적암으로, 층리가 없고 절리가 없는 비 갈라짐 구조를 가진 암석이다. 대부분의 정의는 실트(silt) 및 점토 크기 입자를 모두 포함하고 있는 조건을 포함한다.

· 사암(Sandstone) : 입자 크기가 0.0625~2mm인 규산염 기반의 모래 크기 입자로 구성된 쇄설성 퇴적암이다. 전체 퇴적암 중 약 20~25%를 차지하며, 대부분 풍화에 강한 석영(quartz) 및 장석(feldspar)으로 구성되어 있다.

5. 이암(Mudstone)의 특성

1) 슬레이킹(slaking) 현상

· 슬레이킹(slaking)은 지반 굴착 후 흡수·팽창, 건조·습윤 또는 동결융해가 반복되면서 입자들이 미세 입자로 분산되는 현상이다. 즉, 굴착 또는 절토 작업으로 노출된 암석이 입자 간 결합력이 약해져 세립질화 되어 강도가 급격히 저하되는 현상이다.

2) 슬레이킹 현상이 이암 사면에 미치는 영향

· 슬레이킹 현상은 절취로 인한 응력 해방 후 입자 간 결합력이 약화되어 점착력(cohesion)과 강도가 급격히 저하되는 결과를 초래한다.

· 이암이 절취로 인해 대기 및 빗물에 노출되면, 입자 간 결합력이 약해지면서 빠르게 풍화되고, 암반 강도도 급속히 감소된다.

· 특히, 사암과 이암이 교대로 발달한 경우, 이암의 차등 풍화로 인해 사면 안정성에 중대한영향을 미칠 수 있다.

· 슬레이킹 현상은 암반 사면 불안정의 주요 원인 중 하나이다.

· 따라서 절취 후에는 사면이 장기간 대기에 노출되지 않도록 즉시 사면 보호조치를 시행해야 한다.

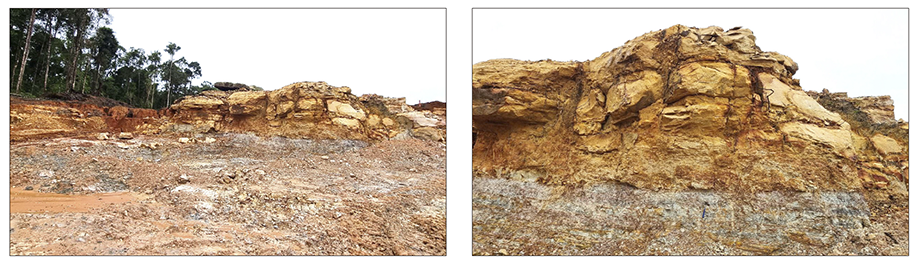

6. 벌개제근 후 지표면 상태

1) 지표면 굴착 현황(Sta.124+950)

2) 지표면 굴착 현황(Sta.125+000 ~ 125+075)

3) 지표면 굴착 현황(Sta.125+855)

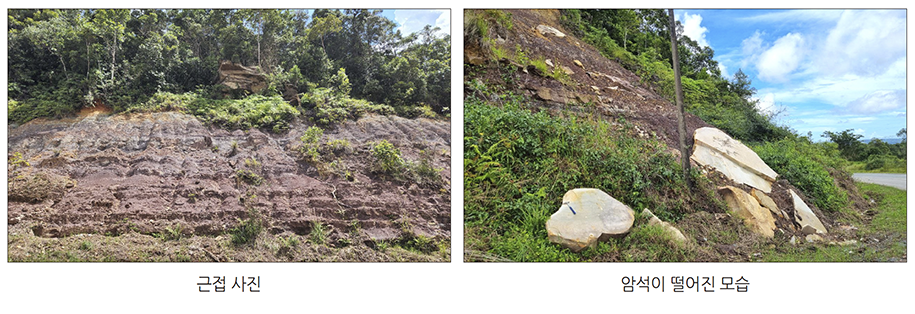

4) 지반 굴착 결과 하부 지층은 위 사진에서 보이는 것과 같이 예상보다 매우 복잡하게 여러 층이 샌드위치 형태로 불규칙하게 발달되어 있었다. 따라서 한정된 시추조사 결과만으로 절토 사면을 계획하고 시공하는 것은 현실적으로 합리적이지 않다고 판단되었다. 따라서 하부에 발달된 이암의 특성과 상부 지층의 발달상태를 종합적으로 검토하여 절토사면의 경사를 계획할 필요가 있었다.

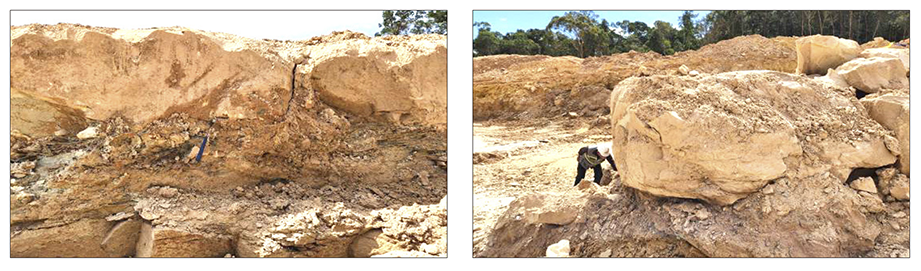

7. 이암의 발달 상태 및 풍화 양상

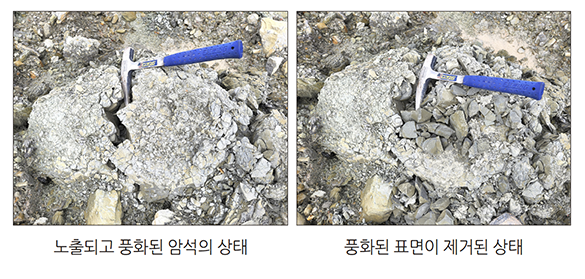

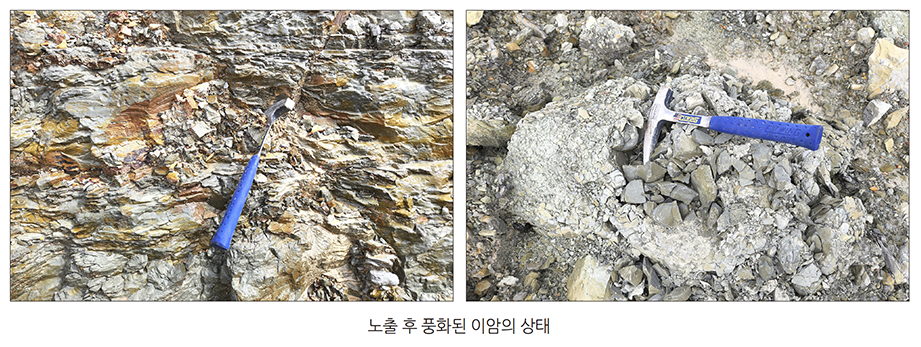

1) Sta.125+000 ~ 125+075 : 굴착 후 풍화 및 연화된 이암의 상태

2) 국내 셰일의 풍화 상태와의 비교(국내 ○○건설 현장)

3) 캄보디아 이암의 풍화 양상은 국내의 셰일과 매우 유사하다. 따라서 이러한 암석이 발달된 지반에 절토사면을 계획할 경우, 이들 암석의 특성을 고려하여 사면의 장기적인 안정성을 확보할 수 있도록 하기 위한 특별한 주의가 필요하다.

8. 이암이 발달한 기존 절토사면

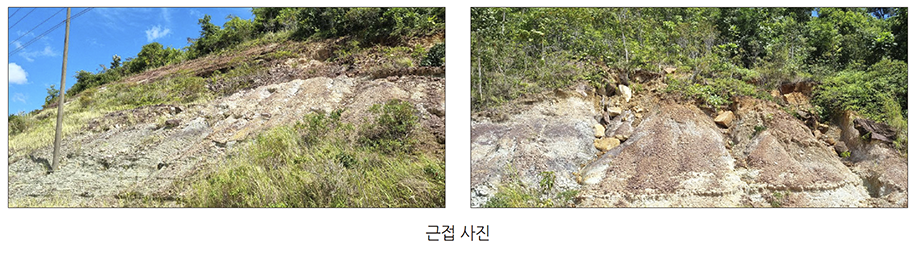

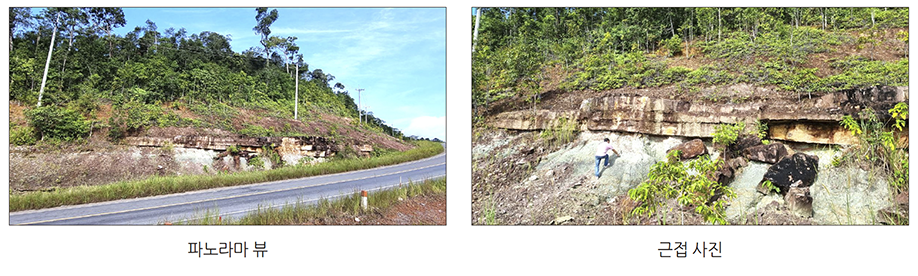

1) Dara Sakor 도로 : 노출 후 풍화 및 연화된 사암과 이암의 상태

2) Sta.59+400 ~ 59+600 : 노출 후 풍화 및 연화된 사암과 이암의 상태

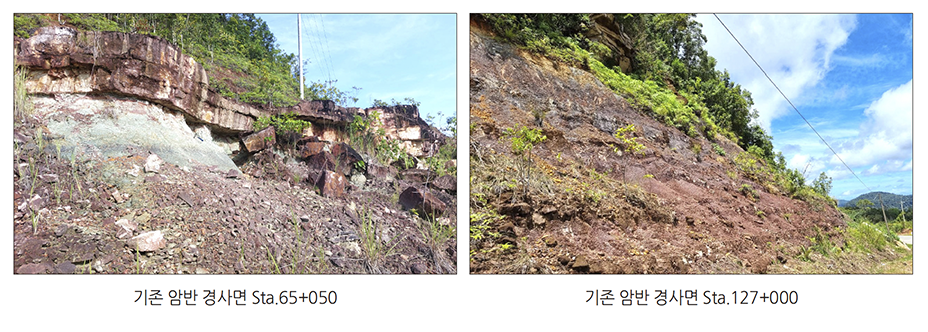

3) Sta.65+050 ~ 65+250 : 노출 후 풍화 및 연화된 사암과 이암의 상태

4) Sta.126+900 ~ 127+150 : 노출 후 풍화 및 연화된 사암과 이암의 상태

9. 현장 지반조사 및 시험

9.1 시추공 위치도

9.2 지반 주상도

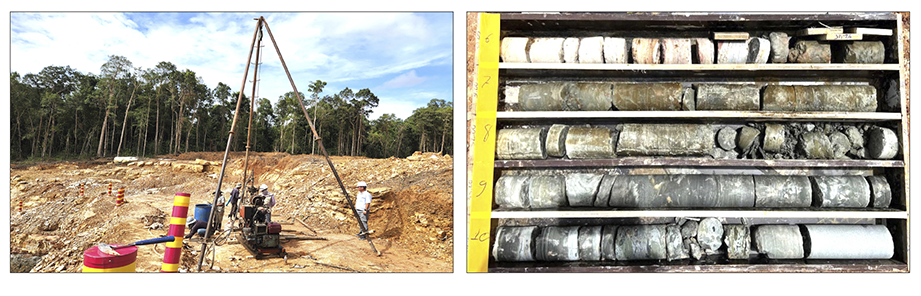

9.3 시추 및 시료채취를 위한 지반조사 사진

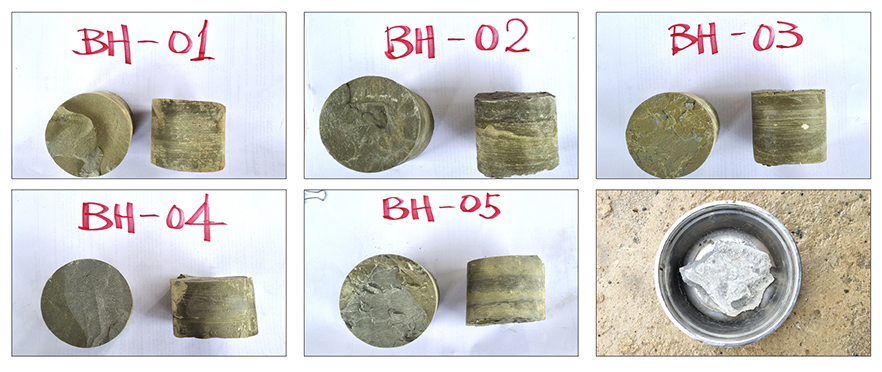

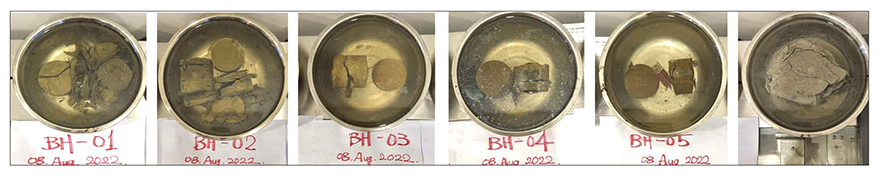

■ 시추 및 암석코어 사진

■ 실내시험을 위한 블록 샘플링

9.4 이암의 물리적 및 역학적 특성

9.4.1 파쇄된 시료 기준 이암의 물리적 특성

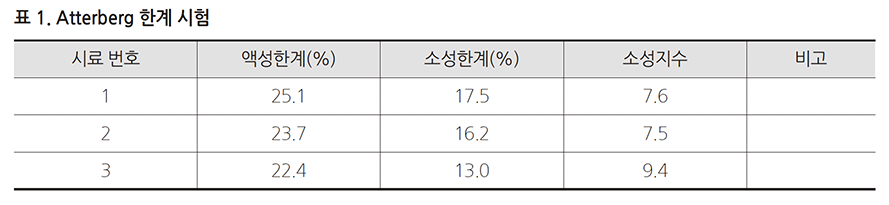

■ Atterberg 한계 시험 결과(AASHTO T-89 및 T-90)

· 이암의 함수비가 액성 한계보다 높은 약 30%를 초과하면 이암은 매우 불안정해지는 특성을 가지게 된다. 즉, 대기와 우기시 빗물에 노출되면 쉽게 풍화, 분해 및 연화된다.

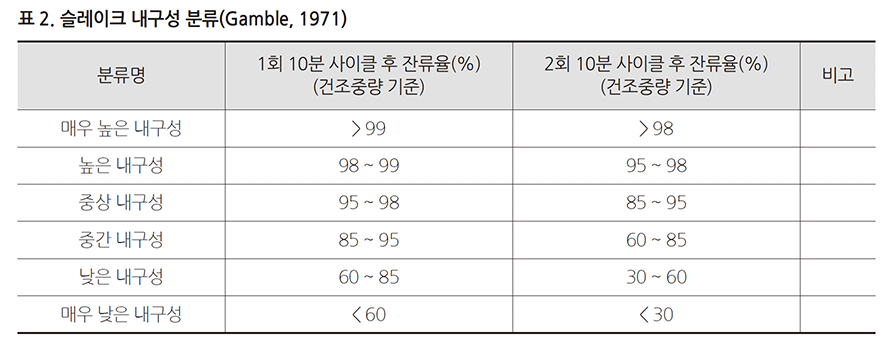

■ 슬레이크 내구성 시험(ASTM D 4644) : 슬레이크 내구성 지수

· 시험 결과 슬레이크 내구성 지수는 62~65%로 낮게 측정되었으며, 이는 이암이 대기 및 빗물에 노출될 경우 매우 쉽게 풍화 및 파쇄될 수 있음을 의미한다(7장 참조).

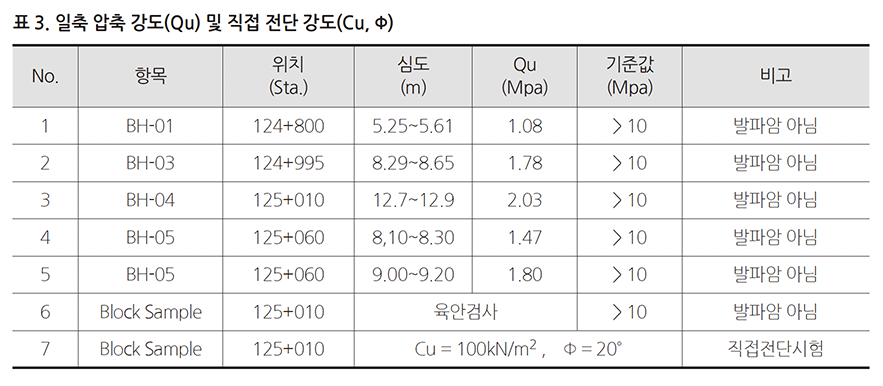

9.4.2 이암의 역학적 특성

■ 일축압축 강도(암석 코어 시료)

■ 직접전단 강도(불교란 블록 시료)

· 시험 결과 암석의 일축압축강도는 본 과업에서 규정한 발파암 기준 강도인 10Mpa 미만으로 측정되었다. 따라서 본 현장에서 발달되어 있는 이암은 발파암으로 분류되지 않았다.

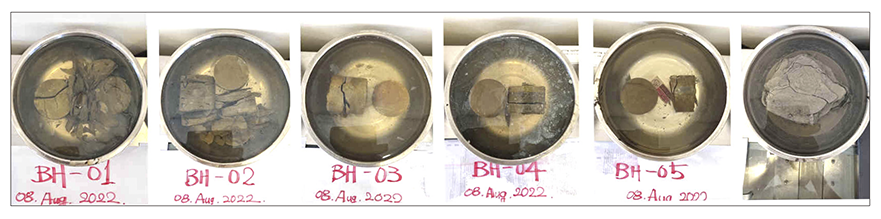

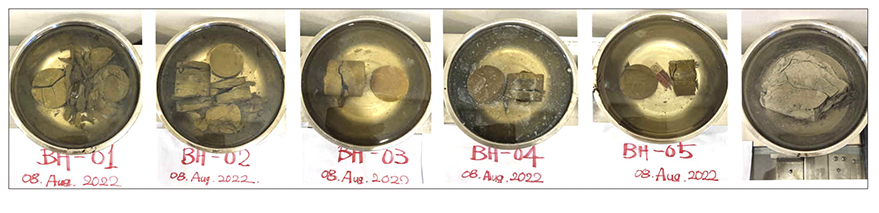

9.5 이암 시료의 분산효과를 확인하기 위한 수침시험

9.5.1 수침시험 절차

· 침수 전 시료

· 침수 직후

· 침수 후 24시간 경과

· 침수 후 48시간 경과

· 침수 후 72시간 경과

· 72시간 침수 후 주걱(spatula)으로 살살 저어본 상태

· 침수 후 8개월 경과

9.5.2 수침시험 결과

수침 시험은 채취된 이암 코어시료를 물에 담갔을 때 연화(softening) 및 분산(dispersing) 현상이 어떻게 발생하는지를 확인하기 위해 수행되었다.

시료를 물에 넣고 외부 충격을 주지 않았을 때 일부 시료는 분산되었지만 대부분의 시료는 원래 형태를 유지하였다. 그러나 72시간 동안 침수 후 주걱으로 가벼운 충격을 가하자 두 시료를 제외하고 모두 쉽게 파쇄되었다. 8개월이 경과된 후에는 대부분의 시료가 마치 인위적으로 파쇄한 것처럼 거의 파쇄된 상태로 변해 있었으며, 단 한 개의 시료만 원형을 유지하고 있었다.

이러한 현상과 슬레이크 내구성 시험 결과를 종합적으로 고려할 때, 이암은 특히 대기 및 강우에 노출될 경우 매우 쉽게 풍화 및 파쇄될 수 있는 암석으로 판단된다. 이는 7장에서 설명된 바와 같은 특징과 일치한다(7장 그림 참고).

10. 사면 안정성 분석

10.1 사면 붕괴 유형

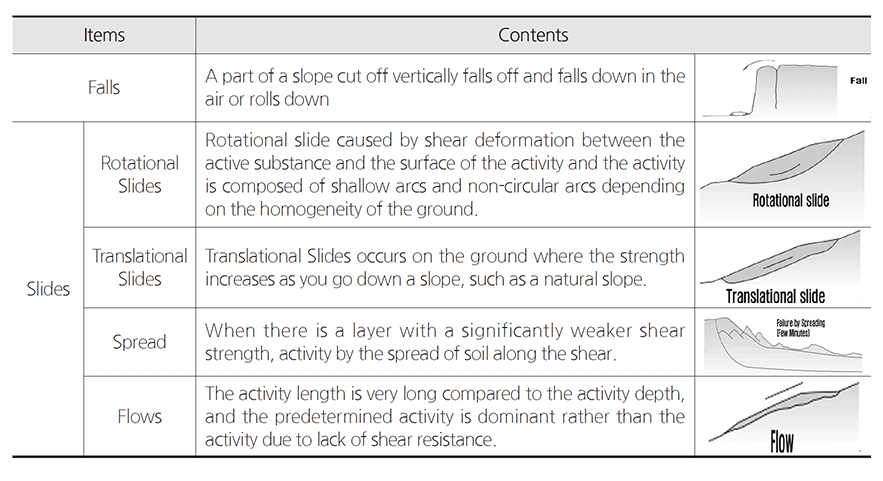

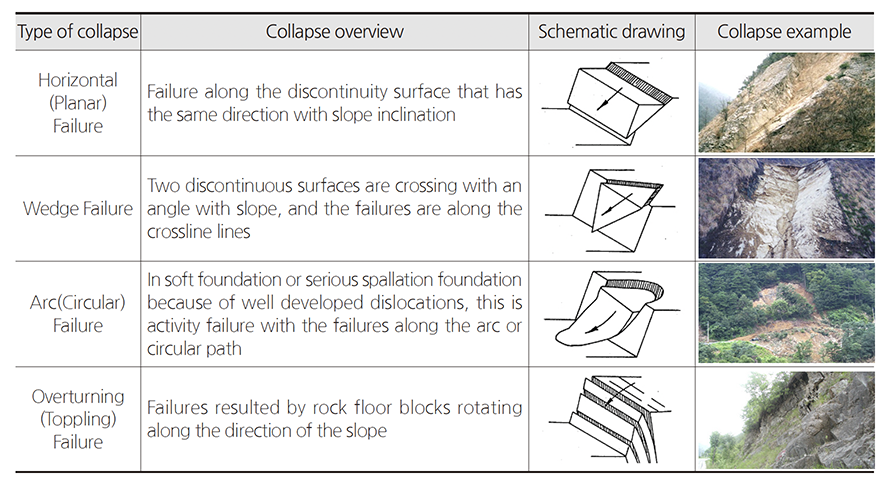

■ 토사사면 붕괴 유형(Korea Expressway Corporation, “Expressway Design Manual-2009”)

■ 암반사면 붕괴 유형(Korea Expressway Corporation, “Expressway Design Manual-2009”)

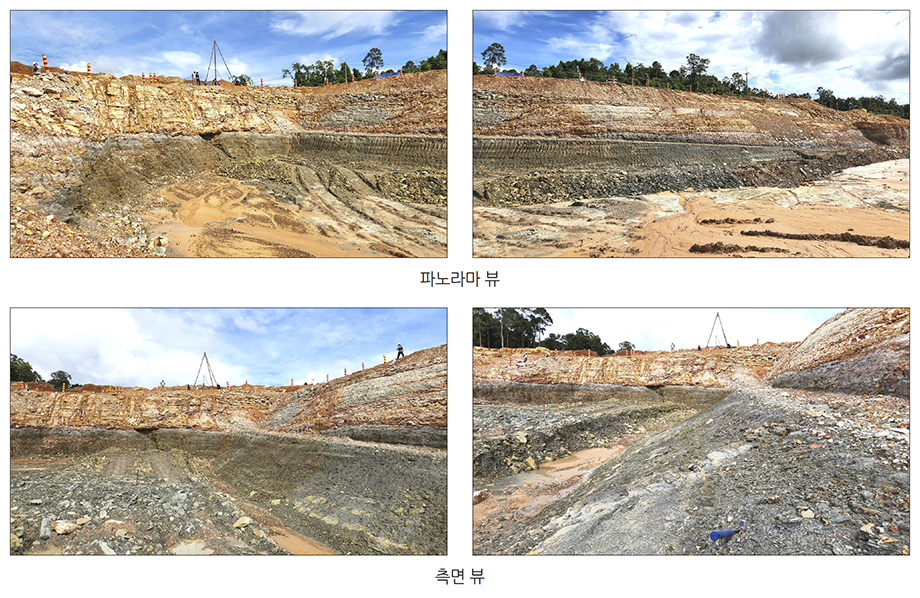

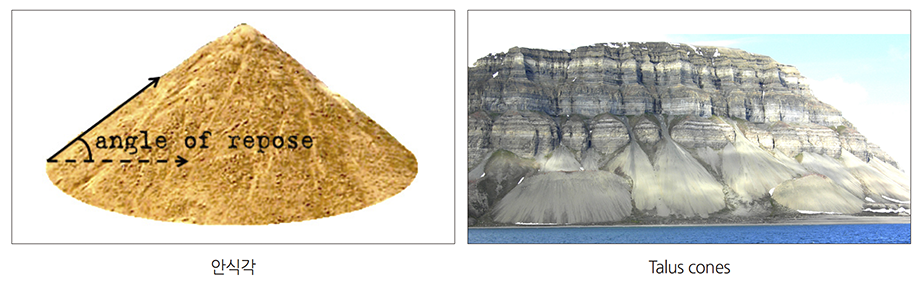

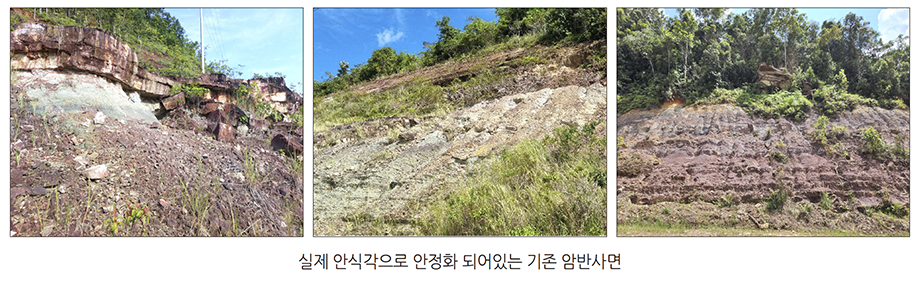

10.2 기존 암반 절토사면 조사 결과

아래 그림에서 볼 수 있듯이 기존 암반 사면의 상부에는 판상의 사암이 발달해 있으며, 하부에는 완전히 풍화된 이암이 소위 안식각(angle of repose)의 경사로 자연사면을 형성하고 있다. 이러한 유형의 사면은 10.1장에서 설명한 일반적인 암반 사면 붕괴 유형과는 매우 다르며, 현실적으로 이와 같은 사면에 대해 이론적인 방식으로 사면 안정성을 검토하는 것은 매우 어렵다. 따라서 이러한 유형의 복합적인 암반 사면에 대해서는 자연상태에서 형성된 안식각을 적용하여 사면의 안정성을 검토하는 것이 합리적이라고 판단된다.

현장 조사 결과, 이암이 발달된 기존 암반 절토사면의 안식각은 약 30~40˚범위(즉, 사면 경사 1:1.7 ~ 1:1.2)에 해당하는 것으로 나타났다.

10.3 안식각 정의 - 위키백과(Wikipedia)에서 인용

벌크 상태의 입상재료를 수평면에 쌓으면 원뿔형의 더미가 형성된다. 이때 더미의 표면과 수평면 사이의 내부 각도를 안식각이라고 하며, 이는 입자의 밀도, 입자의 표면적 및 형상 그리고 재료의 마찰계수와 관련이 있다. 안식각이 작은 재료는 평탄한 더미를 형성하며, 자립사면각이 큰 재료는 가파른 더미를 형성한다.

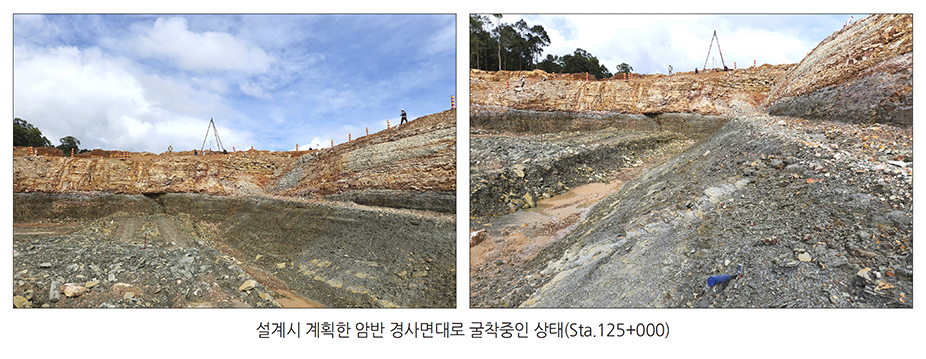

10.4 대상 절토사면에 대한 검토

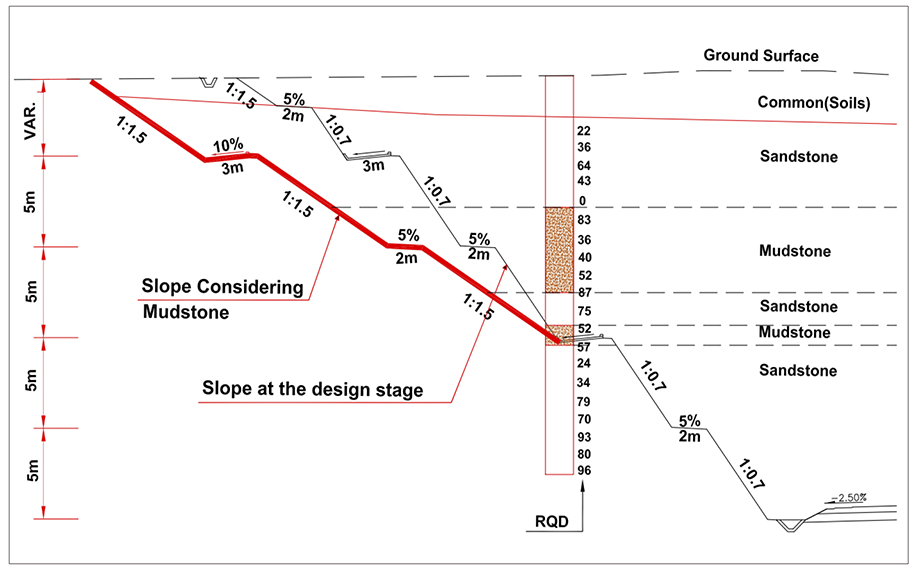

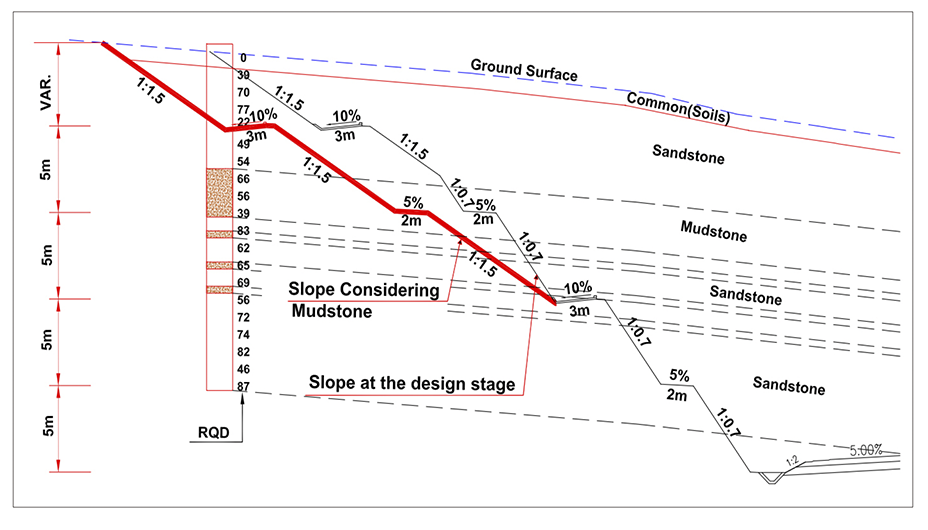

아래 그림에서 보여지는 바와 같이, Sta.125+000 지점의 암반 절토사면은 10.2절에서 나타난 기존 사면의 지층상태와 유사하게 발달되어 있다. 상부에는 판상 사암이 발달되어 있고, 하부에는 완전히 풍화된 이암이 발달되어 있다.

이 구간 하부에 형성된 이암은 굴착 후 대기와 강우에 노출되면 쉽게 풍화 및 분해되는 특성이 있으며(10.2장 및 7장 그림 참고), 결국 안식각에 해당하는 경사로 안정화된다. 따라서, Sta.125+000 근처 구간의 사면은 기존 계획된 경사에서 안식각에 해당하는 경사로 재조정되어야 한다.

만약 하부 사면을 완만한 경사로 상부 사면을 급경사로 계획할 경우, 비록 상부층 암반이 단단한 상태라 하더라도 다양한 절리면이 불특정으로 발달되어 있으므로 상부 암반층에서 전도파괴(Toppling failure)가 발생할 수 있다(10.2장 그림 참고).

또한 제6장에서 설명된 바와 같이, 상부 지층이 순수한 암반층이 아니라 토사층이 함께 교호하여 발달되어있는 복잡한 지질구조인 경우일지라도 이 절토사면은 이암 하단부터 지표면까지 안식각에 따라 일정한 경사로 계획하는 것이 타당하다고 판단된다.

이암이 발달한 기존 절토사면에 대한 현장 조사 결과, 10.2장에서 언급한 바와 같이 안식각의 범위는 약 30~40˚(즉, 사면 경사도 1:1.7~1:1.2)이다. 따라서 본 절토사면은 이암 저부에서 지표면까지 1:1.5의 경사도를 갖도록 계획하는 것이 합리적이라 판단된다.

10.5 시공단계에서 조정된 사면 단면

■ Sta.125+000

■ Sta.125+060

10.6 절토사면 시공 현황

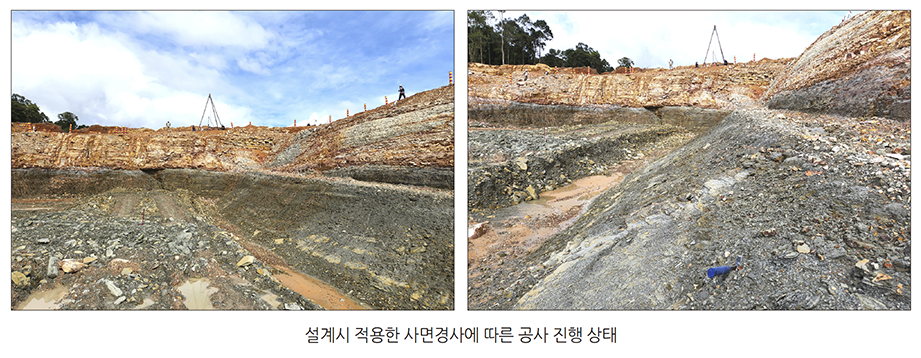

■ 설계시 적용한 사면경사를 기반으로 한 절토사면의 시공 상태

사면 시공 중 이암의 특성을 확인하고 사면 안정성 검토가 필요하다고 판단되어 추가 공사를 중단하였으며, 이후 지반조사 시험을 수행하고 기존 굴착사면 현장조사 결과를 종합 검토하여 앞장에서 언급한 바와 같이 사면의 경사각 조정을 시행하였다.

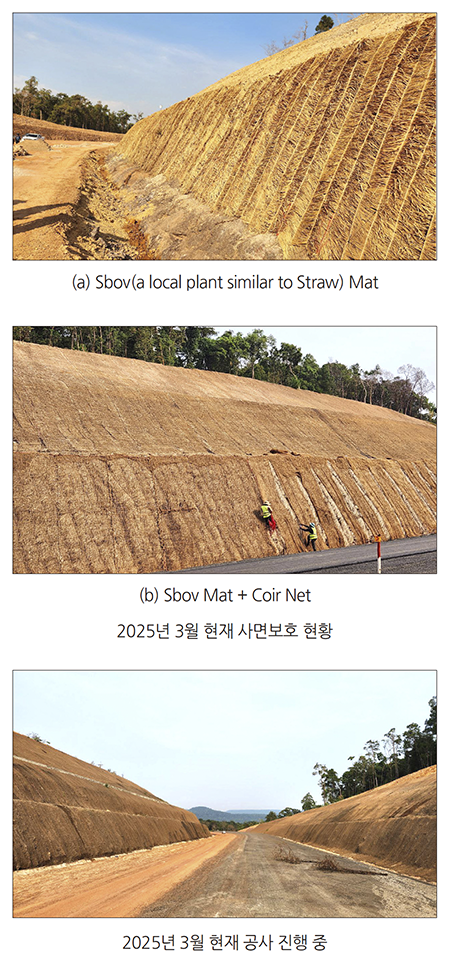

■ 조정한 사면경사를 적용하여 공사 진행중인 현황

■ 우수에 의한 세굴방지를 위한 경사법면 보호공 시공 현황

이암이 발달한 기존 절토사면의 풍화 및 세굴 상태에 대한 조사를 제9장에서 언급된 바와 같이 공사 현장 인근에서 수행하였다. 또한, 시추조사, 현장시험 및 실내시험 등 지반조사도 제9장에서 설명된 대로 실시하였다. 이러한 조사 및 시험 결과를 바탕으로 제10장에서 제시된 새로운 사면 경사 계획을 수립하였으며, 2025년 5월 현재, 제10.5장에서 보여진 이암의 특성을 고려한 조정된 단면에 따라 절토사면이 시공 중에 있다.

11. 결론 및 제안

1) 이암이 발달한 하부에서부터 지표면까지의 절토사면 경사는 기존 사면의 안식각에 해당하는 1:1.5 이상의 경사로 적용해야 한다.

2) 특히, 공사 중 사면의 기저부에서 이암이 부분적으로 나타나는 경우, 전체 사면의 경사를 조정하는 것은 불가능하므로, 이암층에 대해서만 별도의 보강 대책을 수립해야 한다.

3) 사면 굴착 후, 굴착된 면이 장시간 대기에 노출되지 않도록 즉시 사면 보호 공법을 적용해야 한다.

4) 토사 사면과 암반 절토사면의 법면 보호공법은 현장 조건에 따라 신축성있게 조정하여 시공해야 한다.

5) 수평 배수관의 위치, 개수 및 길이는 현장 조건에 따라 조정 및 시공해야 한다.

6) 시공 중 빗물 등 지표수가 절토사면 내부로 침투하거나 사면 표면으로 흐르지 않도록 시공관리를 철저히 해야 한다.

7) 시공 후에도 지반 거동에 대한 지속적인 동태관측 등 모니터링이 필요하다.

8) 시공 후에는 지속적인 유지관리 및 보수 작업이 필요하다.

본 연구는 캄보디아 ○○도로 건설 현장에서 발생하는 현실적인 문제를 해결하는 과정에서 수행되었으며, 본 건설 현장에 참여하신 현장 및 시험실 관계자 여러분께 깊은 감사를 드립니다.

참고문헌

1. Korea Expressway Corporation, “Expressway Design Manual-2009”, Chapter 8. Earth Work 3.2 Slope Design pp.162-163

2. https://en.wikipedia.org/wiki, “Alluvium, Claystone, Mudstone and Sandstone”, Wikipedia The Free Encyclopedia

3. 장옥성, 박태영, “셰일층에 대한 암반 비탈면 설계 사례연구”, 한국토질 및 기초 기술사회 논문집 여름호 2011. Vol.8, No.2)

4. 김교원, Kim, Gyo-Won, “Physical Properties Related to Metamorphic Grade of the Hornfels Exposed Around Mt. Palgong”, JURNAL OF THE KOREAN GEOTECHNICAL SOCIETY Vol.30, No.5, May 2014 pp. 25~35

5. 박혁진, Hyuck-Jin Park, “Slope Instability Problem in Claystone Area” 2005 Joint Conference of Geotechnical Engineering / October 7∼8, 2005 / Gyeonggi / Korea.

6. Gamble, J. C (1971), Durability-plasticity classification of shales and other argillaceous rocks, Ph.D., thesis, University of Illinois, pp. 159

7. ISRM(1979), “Suggested methods for determining water content, porosity, density, absorption, and related properties and swelling and slake durability index properties", Int. J. Rock Mech. Min. Sci.Vol.16, pp.141-15

8. Korea Consultants International (KCI) and Korea Engineering Consultants Corp. (KECC), “Detail Design Report (2021)-00 Road Project” EDCF in Korea and MPWT in Cambodia

9. Korea Consultants International (KCI) and Korea Engineering Consultants Corp. (KECC), “Geotechnical Investigation Report (2021)- 00 Road Project” EDCF in Korea and MPWT in Cambodia

[본 기사는 저자 개인의 의견이며 학회의 공식 입장과는 관련이 없습니다]